阪神淡路大震災から学ぶ防災

神戸は多くの外国人が住んだ歴史のある異国情緒あふれる都市です。文化と芸術の発信地でもあり、神戸文化ホールや神戸ファッション美術館など多くの文化施設があり様々なイベントや展示が開催されています。そんな魅力あふれる都市ですが、歴史に残るほどの大きな地震が神戸の街を襲いました。

阪神淡路大震災を振り返る

1995年1月17日、午前5時46分。マグニチュード7.3を記録した大地震が発生しました。震源地は淡路島北部で、震源の深さは約16キロメートルでした。この大地震は兵庫県南部を中心に甚大な被害をもたらしました。

被害の概要とは…?

阪神淡路大震災により人的被害、建物の被害、インフラの被害が主に発生しました。約6400人の人が亡くなり、4万人以上が負傷しました。約30万人以上が避難生活を余儀なくされました。多くの建物が倒壊し、特に木造住宅は大きな被害を受けました。多くの建物が倒壊し、特に木造住宅は大きな被害を受けました。約25万棟の建物が全壊または半壊し、多くの人々が住む場所を失いました。

道路や交通、橋梁などのインフラも大きな被害を受け、阪神高速道路の高架橋が倒壊する等、交通網が遮断されました。ガス、水道、電気などのライフラインも広範囲で停止し復旧には長い時間がかかりました。

震災から学ぶ教訓

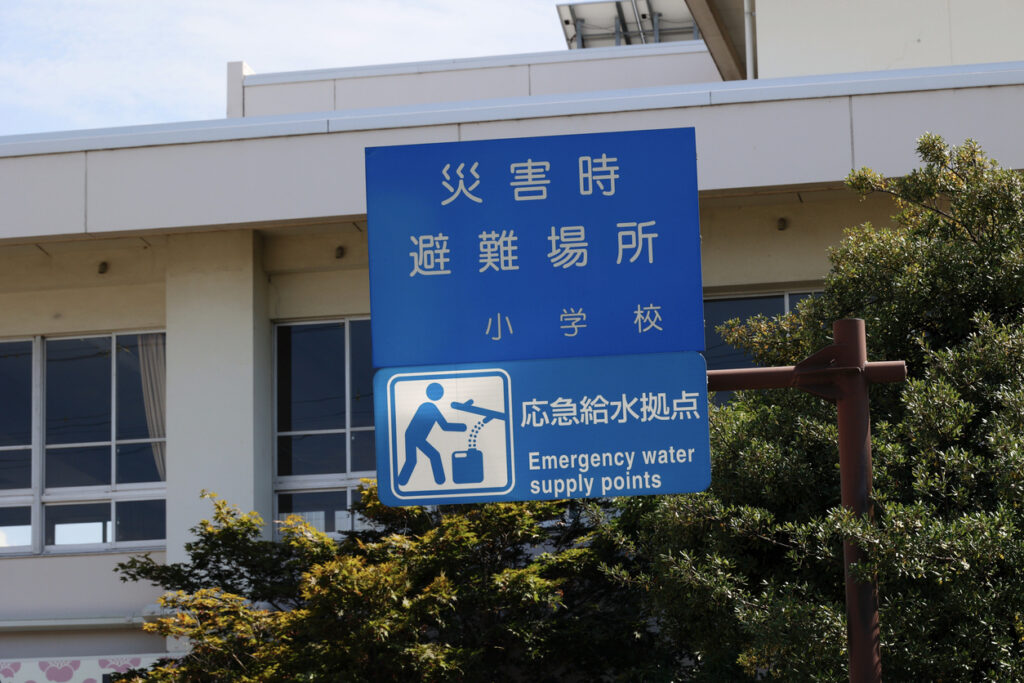

阪神淡路大震災は、日本の防災対策に多くの教訓をもたらしました。震災後、政府や自治体、企業、地域社会は制度の見直しや教育の強化等を行いました。まず地震に強い建物を建設するため、建築基準法が改正されました。新しい建物はより耐震性が高くなるように設計されています。学校や地域では防災教育が強化され、地震発生時の避難訓練や防災知識の復旧が進められました。避難所運営に関する課題も明らかとなり、避難所の設置や運営方法が見直されました。

阪神淡路大震災により見直された部分は多くありますが、それでもまだ課題は残っているのが現状です。特に身の安全を確保することや震災後、命を守るために必要となる避難所運営の課題は多くあります。

お年寄りだけでも安全に避難することができるのか…

非常時が休日や夜中であった場合、避難施設は開いているのか…

避難所入場の課題に着目した商品のご紹介です!

※「製品紹介ページはこちら」